Partie le 23 juillet 2014, l’expérience Photochemistry on the Space Station (PSS) est une expérience d’astrochimie et d’exobiologie, sélectionnée par l’agence spatiale européenne (ESA), et soutenue financièrement par le CNES, le CNRS, ainsi que les universités et organismes partenaires. Elle fait partie de la campagne Expose R2 qui rassemble deux expériences en biologie (Boss et Biomex) et une expérience en chimie (PSS). Cette dernière consiste à exposer des échantillons solides de molécules organiques et des mélanges de gaz en orbite et à les ramener sur Terre pour les analyser.

Si le principe paraît simple, les questions posées ne sont pas triviales : PSS s’est fixé comme objectif d’en savoir plus sur l’origine de la vie sur Terre et sur la possibilité qu’elle puisse apparaître ailleurs dans l’univers.

Exposer des molécules aux conditions spatiales

Hervé Cottin, du Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA, CNRS/Université Paris Est Créteil/Université Paris-Diderot) revient avec nous sur le véritable périple vécu par la petite expérience depuis sa sélection en février 2014. Il précise « L’expérience PSS consiste à exposer aux conditions spatiales des molécules organiques (composées de carbone, d’hydrogène et éventuellement d’azote et d’oxygène) de façon à découvrir, par exemple, si la chimie des comètes est un héritage de la chimie du milieu interstellaire, de percer les mécanismes qui initient la chimie complexe de l’atmosphère de Titan, ou encore d’identifier les molécules les plus stables à la surface de Mars. »

Des échantillons qui proviennent d’un peu partout

Pour répondre à l’appel d’offre international, différents laboratoires européens se sont organisés en consortium. Des échantillons sont donc préparés aux Pays-Bas par l’Université de Leiden, en Italie par l’Université de Catane, en France par le Centre de Biophysique Moléculaire (CBM) à Orléans, le Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS) à Guyancourt et le LISA à l’Université Paris Est Créteil qui a aussi coordonné l’ensemble des opérations. Des biopuces ont aussi été conçues et produites par les Universités de Montpellier et Bordeaux, puis embarquées en tant qu’échantillons de l’expérience PSS pour tester de nouveaux dispositifs d’analyse chimique qui seront peut-être utilisés dans de futures missions d’exploration du système solaire.

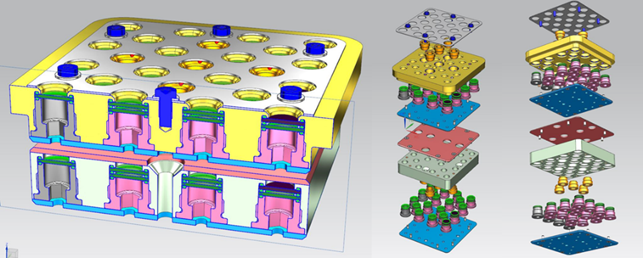

Les portes échantillons de l’expérience PSS ont été concus pour recevoir 25 échantillons chacun. Pour la partie de l’expérience qui prend la direction de la station spatiale, ils sont organisés en deux couches : l’une étant exposée aux rayonnements solaires, et l’autre disposée juste en dessous, qui sert de support pour des échantillons témoins. Crédits : RUAG/Kayser-Threde GmbH.

Direction Créteil

Le LISA reçoit l’ensemble des échantillons début mai 2014. Son travail s’effectue en deux temps : d’abord, il faut tout contrôler, tout mesurer : « C’était inconcevable d’ignorer les caractéristiques exactes des échantillons avant leur départ, sinon comment étudier les modifications induites par les conditions spatiales ? » précise Hervé Cottin. Les 375 échantillons subissent ainsi toute une série de tests avec les mêmes outils que ceux qui seront utilisés au retour : tests infrarouges, tests ultra-violets, etc.

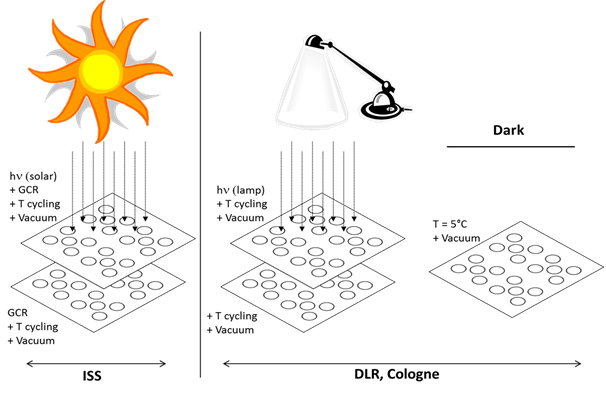

Dans un deuxième temps, il s’agit de répartir méticuleusement les échantillons en 5 couches. La première couche (75 échantillons) est destinée à être emportée en micropesanteur, elle sera soumise au rayonnement solaire, la seconde (75 échantillons) sera également soumise aux conditions spatiales mais elle sera protégée des rayons solaires. Les trois dernières couches resteront au sol, elles seront précieusement conservées au DLR à Cologne.

La plateforme EXPOSE (480 x 520 x 327,5 mm) est composée de trois plateaux d’expériences. Chacun d’entre eux accueille 4 portes échantillons. Crédits : RUAG/Kayser-Threde GmbH.

Cologne prend le relai

Les cinq couches arrivent à Cologne le 2 juin 2014. Les deux premières en vue de leur lancement. Les trois autres seront comparées aux échantillons placés en micropesanteur. L’une sera gardée sous vide à 5°C jusqu’au retour de la mission spatiale. Une autre sera également gardée sous vide mais on lui fera subir les mêmes conditions de températures que si elle était dans l’espace (des mesures sont envoyées régulièrement au DLR depuis la Station Spatiale Internationale). La dernière recevra en plus une certaine dose de photons, comme si elle était exposée au rayonnement solaire.

Schéma de principe de répartition des échantillons de l’expérience PSS, pour une position de porte échantillon en orbite. Au total, l’expérience PSS occupe trois positions de porte-échantillons en orbite.

Baïkonour

Expose-R décolle de Baïkonour le 23 juillet 2014

Arrivée à la Station Spatiale Internationale

Les échantillons restent dans un premier temps à l’intérieur de la station, ils attendent qu’un astronaute puisse effectuer une sortie extra véhiculaire.

A l’extérieur de la Station Spatiale Internationale

Le 18 août 2014, les cosmonautes Alexander Skvortsov et Oleg Artemyev installent Expose-R2 à l’extérieur de la Station sur la partie russe du complexe orbital. Pour éviter les risques de contamination des échantillons, produite par la combinaison du dégazage de la plateforme EXPOSE R2 et les rayonnements solaires, les échantillons, exposés au vide, et au froid, sont néanmoins protégés du rayonnement solaire par un couvercle pendant 2 mois. Puis les cosmonautes Alexander Samokutyaev et Maxim Suraev effectuent une nouvelle sortie extra véhiculaire le 22 octobre 2014 pour ôter le couvercle. S’écoule alors une longue période pendant laquelle les échantillons sont livrés passivement à l’ensemble des conditions spatiales.

Regagner l’intérieur de la Station, puis la capsule Soyouz

Le 4 février 2016, les cosmonautes russes Yuri Malenchenko et Sergei Volkov réintègrent Expose-R2 à l’intérieur de la station. Ils sont ensuite placés à l’intérieur de la capsule Soyouz, prêts à rejoindre le plancher des vaches.

Retour au point de départ

La capsule Soyouz se pose au Kazakhstan le 2 mars 2016, de là, les échantillons ayant volé rejoignent Cologne puis Créteil. Là ils seront sortis des porte-échantillons, référencés, avant de rejoindre les autres villes d’Europe et leur laboratoire d’origine où ils seront analysés dans les mêmes conditions qu’avant leur départ et comparés aux échantillons restés au sol. L’ensemble des tests devraient s’achever en octobre 2016.

Pour les scientifiques commencera alors l’interprétation des résultats et la rédaction des publications.